延暦寺 延暦寺諸堂巡拝料(東塔・西塔・横川共通券)

滋賀県大津

神社・仏閣

料金について

- ・大人

1,000円

- ・中高生

600円

- ・小学生

300円

チケット利用可能期間

| 毎日 |

|---|

| ◯ |

- 【毎日】09:00~当日16:00

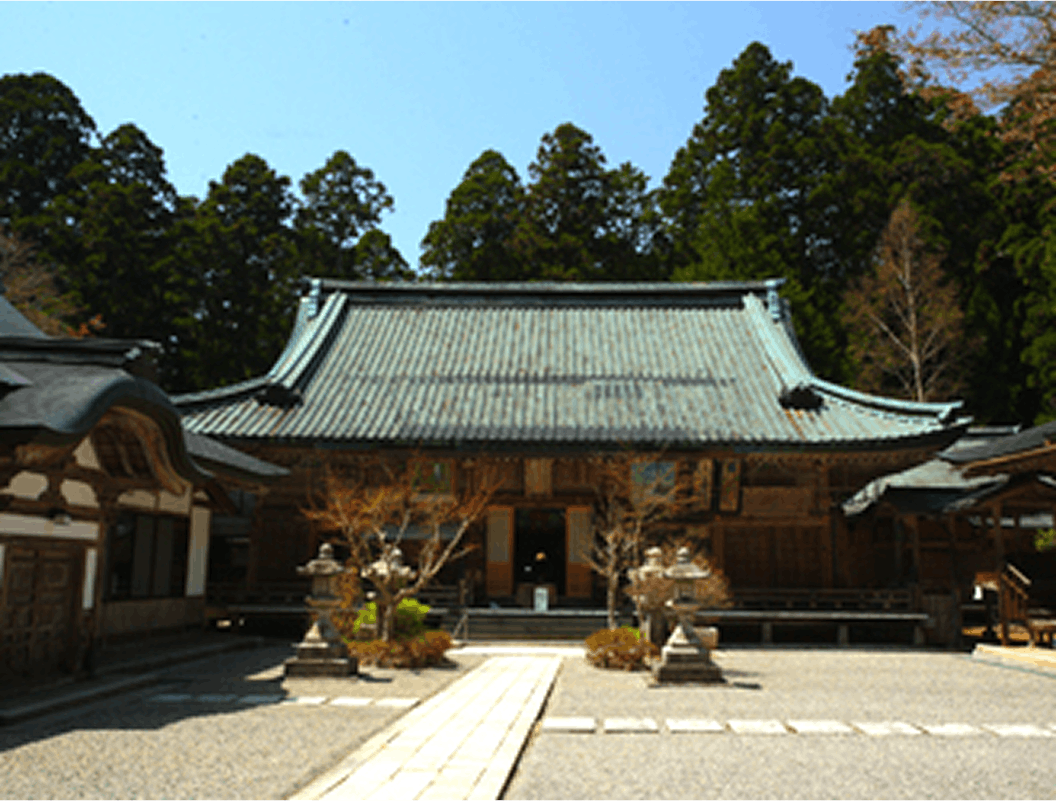

世界遺産 比叡山延暦寺

伝教大師最澄によって開かれた天台宗の総本山。 世界の平和や人々の平安を祈る寺院として、さらには国宝的人材育成の学問と修行の道場として、日本仏教各宗各派の祖師高僧を輩出し、日本仏教の母山と仰がれ、世界遺産にも指定されている。 総本堂の根本中堂には最澄が灯した「不滅の法灯」が輝き、最澄の「一隅を照らす」教えを今に伝えている。 また比叡山は、京都と滋賀の県境にあり、東には日本一の琵琶湖を眼下に望み、西には古都京都の町並を一望できる景勝の地でもある。

口コミ

この店舗に口コミは投稿されていません。口コミはマイページから投稿できます。

店舗・プランを評価してください

ニックネーム

評価する店舗名延暦寺

体験したプラン名

アクセス

| 所在地 | 延暦寺 〒520-0116 滋賀県大津市坂本本町4220 地図を見る |

|---|---|

| 車でお越しの方 | 名神高速 京都東ICより車で約40分 滋賀県大津市中心部より車で約35分 |

| 公共交通機関ご利用の場合 | JR「京都駅」より電車及びロープウェイで約1時間10分 |

チケット詳細

項目

チケット内容

延暦寺諸堂巡拝料(東塔・西塔・横川共通券)(通常:大人1,000円、中高生600円、小学生300円)

利用条件

※巡拝受付は15時45分となります。

※不測の事態や暴風、降雪等の為、閉堂時間を早めたり、諸堂巡拝時間を変更することがあります。

※法要・行事等で入堂を制限する場合がありますが、ご了承ください。

有効開始

2023年10月1日から利用可能です

有効終了

購入日から3か月間

販売期間

2023年8月22日 〜 (JST)

注意事項

その他

キャンセルポリシー

お客様都合によるキャンセル・返金・変更はお受けしておりません。

東塔

根本中堂(こんぽんちゅうどう)比叡山延暦寺の中心となる総本堂根本中堂は、比叡山延暦寺の東塔エリアにある最大の仏堂であり、延暦寺の総本堂にあたります。本尊は薬師如来で、1200年以上の歴史を持つ日本仏教の聖地として知られています。

この堂は、延暦7年(788年)に伝教大師最澄が創建した一乗止観院(いちじょうしかんいん)を起源とし、度重なる災害による焼失と復興を繰り返しながら、規模を拡大してきました。現在の建物は、徳川家光の命により寛永19年(1642年)に再建されたもので、国宝に指定されています。また、堂を囲む廻廊は国の重要文化財に指定されています。

堂内には、1200年以上絶えることなく灯り続ける「不滅の法灯」が安置されており、仏教の教えと信仰の象徴として受け継がれています。比叡山延暦寺を訪れる際は、根本中堂の壮大な佇まいと、歴史の重みを感じられる空間をじっくりと巡ることができます。

もっと見る

大講堂比叡山で各宗派の祖師を祀る堂宇大講堂は、昭和39年(1964年)に山麓・坂本にあった讃仏堂を移築した建物で、比叡山延暦寺の東塔エリアに位置しています。本尊は大日如来で、左右には比叡山で修行した各宗派の祖師の木像が祀られています。

また、外陣には釈迦をはじめ、仏教や天台宗にゆかりのある高僧の肖像画が掛けられ、比叡山が日本仏教の母山として発展してきた歴史を伝えています。大講堂は、宗派を超えた仏教の学びの場としての役割を果たし、多くの参拝者が訪れる重要な拠点となっています。

この建物は国の重要文化財に指定されており、比叡山延暦寺の歴史と宗教的な意義を象徴する貴重な遺産として保存されています。参拝の際は、大日如来と各宗派の祖師に手を合わせ、日本仏教の精神に触れることができます。

もっと見る

阿弥陀堂先祖供養と祈りの道場阿弥陀堂は、昭和12年(1937年)に建立された比叡山延暦寺の東塔エリアにある仏堂で、檀信徒の先祖供養を行う道場として知られています。本尊は丈六の阿弥陀如来で、慈悲深い表情で参拝者を迎えています。一般の方も回向法要を申し込むことができ、先祖供養の場として多くの人々に利用されています。

堂の前には水琴窟があり、澄んだ音色が境内に響き渡ります。この静寂の中で耳を澄ませば、心を落ち着ける穏やかな時間を過ごすことができます。また、阿弥陀堂前にある鐘楼は国の重要文化財に指定されており、歴史的な価値を持つ建造物として大切に保存されています。

比叡山延暦寺を訪れた際には、阿弥陀堂で静かに祈りを捧げ、厳かで心安らぐひとときを過ごすことができます。

もっと見る

法華総持院東塔日本を護る中心となる宝塔法華総持院東塔は、昭和55年(1980年)に阿弥陀堂の横に再興された比叡山延暦寺の象徴的な塔の一つです。伝教大師最澄は、日本全国に六つの宝塔を建立し、国を護る計画を立てましたが、その中心的な役割を果たすのがこの東塔です。

本尊には、大日如来を中心とする五智如来が祀られています。また、塔の上層部には仏舎利と法華経が安置され、仏教の教えを広める聖なる場所としての重要な意味を持っています。

この塔は、比叡山が日本仏教の母山として果たしてきた役割を象徴する建造物の一つです。訪れた際には、荘厳な佇まいと、仏教の歴史を感じながら静かに参拝することができます。

文殊楼(もんじゅろう)知恵の象徴とされる山門文殊楼は、比叡山延暦寺の東塔エリアにある山門で、根本中堂の東側に位置しています。高い石段を登った先にあり、徒歩で本坂を進むと最初にくぐる門となります。知恵を司る文殊菩薩を祀ることから、「智慧の門」とも称されます。

この楼門は、慈覚大師円仁が中国・五台山の文殊菩薩堂を模して創建しましたが、寛文8年(1668年)に焼失し、その後再建されました。現在の建築は、壮麗な佇まいと重厚な構造が特徴で、国の重要文化財に指定されています。

文殊楼をくぐることで、仏教の教えを学び、智慧を授かるといわれています。比叡山を訪れた際には、文殊菩薩に手を合わせ、知恵と悟りを願う静かな時間を過ごすことができます。

萬拝堂と一隅会館世界の神々を祀る祈りの堂萬拝堂は、根本中堂の大坂を登った先にある祈りの場で、日本全国の神社仏閣の諸仏・諸菩薩・諸天善神を勧請し、さらに世界の神々も迎えて奉安しています。ここでは、日々世界平和と人類の安寧が祈願され、宗教や国境を超えた信仰の場として多くの参拝者が訪れます。

この堂では、多様な神仏に手を合わせることができ、あらゆる願いを込める場として信仰を集めています。比叡山を訪れた際には、心静かに祈りを捧げ、平和への想いを深めることができます。

一隅会館(いちぐうかいかん)— 参拝者のための無料休憩所

一隅会館は、参拝者が自由に利用できる無料休憩所で、延暦寺や比叡山の歴史を学べる映像が上映されています。また、比叡山が進める「一隅を照らす運動」に関する情報も紹介されており、延暦寺の理念や活動に触れることができます。

館内の地下には蕎麦屋が併設されており、参拝の合間に食事を楽しむこともできます。静かな環境でひと息つきながら、比叡山の歴史と文化を深く感じることができます。

もっと見る

大黒堂日本の大黒天信仰発祥の地大黒堂は、一隅会館前の広場に面しており、日本における大黒天信仰の発祥の地とされています。伝教大師最澄が比叡山へ登った際に、この地で大黒天を感見したことから、信仰が広まりました。

本尊は「三面出世大黒天」と呼ばれ、大黒天・毘沙門天・弁財天の三尊が一体となった珍しい姿をしています。それぞれのご利益を兼ね備えており、財運向上や商売繁盛、勝負運、学問成就などを願う参拝者が多く訪れます。比叡山延暦寺を訪れた際には、大黒堂に立ち寄り、豊かさと繁栄を祈願することができます。

正覚院不動(延暦寺会館前)旅行安全・厄難消除の守護尊正覚院不動は、比叡山延暦寺の東塔エリアに位置し、延暦寺会館の前に安置されています。かつてこの地には、天台密教における重要な儀式「灌頂(かんじょう)」を執り行う道場がありましたが、現在はその跡地に延暦寺会館が建てられています。

この不動尊は、かつて正覚院に祀られていたもので、現在は参拝者や宿泊者の旅行安全・厄難消除を祈願する守護尊として信仰されています。力強い表情の不動尊に手を合わせることで、道中の安全や困難を乗り越える力を授かることができるとされています。

比叡山を訪れた際には、正覚院不動に参拝し、旅の無事や心の平穏を祈願することができます。

もっと見る

西塔

釈迦堂(転法輪堂)延暦寺最古の現存建築釈迦堂(転法輪堂)は、西塔エリアの本堂にあたる重要な堂宇で、ご本尊の釈迦如来にちなみ「釈迦堂」として広く知られています。比叡山延暦寺に現存する建築の中で最も古い建物であり、歴史的にも価値の高い仏堂です。

現在の釈迦堂は、もともと三井寺(園城寺)の金堂として建てられていましたが、文禄4年(1595年)、豊臣秀吉の命によって現在の地に移築されました。堂内では、釈迦如来に手を合わせ、仏教の教えに触れることができます。

また、釈迦堂と並ぶ西塔鐘楼も、国の重要文化財に指定されています。歴史ある建築の美しさを感じながら、静寂に包まれた西塔エリアを巡ることができます。

浄土院伝教大師最澄の御廟が安置される聖地浄土院は、伝教大師最澄の御廟が安置されている神聖な場所で、比叡山延暦寺の東塔と西塔の境界に位置しています。弘仁13年(822年)6月4日、最澄は56歳で入寂し、その遺骸は仁寿4年(854年)、慈覚大師によってこの地に移されました。

この浄土院では、比叡山独特の修行制度である「十二年籠山(ろうざん)」の僧侶が、毎日、生きた大師に仕えるように奉仕を続けています。そのため、今もなお最澄が生き続けているかのように、厳粛な空気が漂う場所となっています。

建物は国の重要文化財に指定されており、比叡山延暦寺の精神的支柱ともいえる存在です。訪れた際には、伝教大師の教えとその精神に触れ、深い祈りを捧げることができます。

もっと見る

常行堂・法華堂(にない堂)修行の道場と伝説が残る歴史的建造物常行堂・法華堂(にない堂)は、西塔エリアにある二つの同じ形をしたお堂で、廊下によって繋がれています。正面向かって左側の常行堂は、四種三昧の一つである常行三昧を修する道場で、本尊には阿弥陀如来が祀られています。右側の法華堂は、法華三昧を修する道場で、本尊は普賢菩薩です。

この建物は、武蔵坊弁慶が両堂をつなぐ廊下に肩を入れて担いだという言い伝えから「にない堂」とも呼ばれています。歴史的価値の高い建築として、国の重要文化財に指定されています。

現在、にない堂の内部は非公開となっていますが、その壮麗な外観や歴史に触れるだけでも、比叡山の深い信仰と修行の伝統を感じることができます。西塔エリアを訪れた際には、にない堂の静寂な佇まいを目にしながら、仏教の修行の厳かさに思いを馳せることができます。

もっと見る

瑠璃堂比叡山で唯一焼失を免れた貴重な堂宇瑠璃堂は、西塔エリアにある薬師瑠璃光如来を本尊とする仏堂で、信長の比叡山焼き討ちを逃れた唯一の建物として知られています。室町時代後期に建てられたとされ、比叡山の中でも特に貴重な歴史的遺産となっています。

その建築様式は、比叡山では珍しい禅宗様(唐様)の特徴を持ち、細やかな装飾や洗練された造りが特徴です。長い歴史を刻む建築美と、当時の信仰の姿を今に伝える存在として、国の重要文化財に指定されています。

現在、瑠璃堂の内部は非公開となっていますが、その佇まいからは歴史の重みと荘厳な雰囲気を感じ取ることができます。西塔エリアを訪れた際には、比叡山に残る貴重な建築遺産として、その外観をじっくりと堪能することができます。

横川

横川中堂舞台造りが特徴の横川エリア本堂横川中堂は、比叡山延暦寺の横川エリアにある本堂で、舞台造りの建築様式が特徴です。その姿はまるで船が浮かんでいるようにも見え、周囲の自然と調和した美しい佇まいを持っています。

堂内の中央部は約2メートル下がっており、その空間に本尊として慈覚大師円仁が彫刻したと伝えられる聖観音菩薩が祀られています。この本尊は国の重要文化財に指定されており、多くの参拝者が祈りを捧げる神聖な場所となっています。

現在の横川中堂は昭和46年に再興された建物ですが、長い歴史と信仰の場としての重要性を今に伝えています。境内には国重要文化財に指定されている横川鐘楼もあり、静寂の中で比叡山の深い精神性を感じることができます。横川エリアを訪れた際には、横川中堂の荘厳な雰囲気と美しい舞台造りをじっくりと堪能することができます。

もっと見る

四季講堂(元三大師堂)おみくじ発祥の地と厄除けの聖地四季講堂(元三大師堂)は、比叡山延暦寺の西塔エリアにある歴史的な堂宇で、慈恵大師良源(元三大師)の住坊「定心房」が起源とされています。康保4年(967年)、村上天皇の勅命により、四季に法華経をはじめとする大乗経典の講経が行われる道場となり、「四季講堂」と改称されました。元三大師の没後は、その徳を偲び、大師を祀る堂として「元三大師堂」と呼ばれるようになりました。

この堂は、日本におけるおみくじ発祥の地とされており、現代のおみくじの原型を考案したのが元三大師であると伝えられています。また、厄除けや魔除けのご利益がある「角大師(つのだいし)の護符」を授与しており、多くの参拝者が災厄除けの祈願に訪れます。

現在の建物は承応元年(1652年)、後水尾天皇の勅願によって再建されたもので、元三大師御廟(みみょう)とともに国の重要文化財に指定されています。比叡山を訪れた際には、四季講堂で元三大師に手を合わせ、厄除けや開運を願うひとときを過ごすことができます。

もっと見る

恵心堂日本浄土教の基礎を築いた道場恵心堂は、西塔エリアにある恵心僧都源信(えしんそうずげんしん)の旧跡で、阿弥陀如来を本尊とする念仏三昧の道場です。源信はこの堂で修行を重ねながら、日本浄土教の根幹を築く『往生要集』や『二十五三昧式』を著し、後の浄土宗や浄土真宗の発展に大きな影響を与えました。

この場所は、極楽往生を願う念仏修行の場として古くから信仰を集めており、多くの僧侶や参拝者が浄土の教えに触れる場となってきました。現在、恵心堂は内部非公開ですが、堂の外からでもその歴史的な価値と静寂な佇まいを感じ取ることができます。

比叡山を訪れた際には、日本仏教の礎を築いた源信の足跡に触れ、阿弥陀如来に手を合わせることで、心静かに浄土の教えを感じることができます。

もっと見る

関連記事

延暦寺