奈良・斑鳩・天理の文化史跡・遺跡 スポット 20選

-

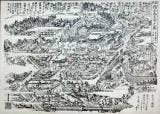

平城宮跡

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 史跡

和銅3年(710)に元明天皇によって藤原宮より遷都し、延暦3年(784)長岡に都が移るまで、首都として日本の政治・経済・文化の中心地になっていた平城宮は、東西1.25km、約125haの広大な原っぱとしてかつての栄華の面影を留めている。唐の長安をモデルにして造ったといわれる平城京は、囲りに高い土塀と堀をめぐらし、大路を碁盤の目のように整然と配列した中に、大極殿・内裏・朝堂院・東院・官庁街などを配したものだった。この大規模な都城建設のために、諸国から役夫が集められたが、それらの役夫は雨の日以外は休みなしに働かされたため逃亡する者も多く、また、労役の期間が終わって帰郷する途中に餓死する者も少なからずいたと伝えられている。遺構展示館・平城宮跡資料館や、平成10年に復原が終了した朱雀門、東院庭園があり見学できる。世界遺産「古都奈良の文化財」の8資産群のうちのひとつ。

-

櫛山古墳

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 史跡

崇神天皇陵のすぐ後方にある古墳で、双方中円墳、全長約155m、竪穴式石室とみられている。

-

毛原廃寺

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 史跡

-

旧柳生藩家老屋敷

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 史跡

-

奈良観光ガイド

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 史跡

-

毛原廃寺跡

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 史跡

奈良時代、平城京の大寺院と同じくらいの大規模な七堂伽藍が建立されていたことを示す金堂跡、南門跡などの礎石が当時のまま残っています。寺については、文書記録はないので奈良大仏建立のためにつくられた杣支配所との考えもあるようですが、いずれにしても遺跡として見るべきものがあります。

-

三陵墓古墳群史跡公園

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 史跡

墳丘長110m,後円部径72m,前方部長39m,前方部幅50m 都介野岳からのびる尾根状に営まれた西向きの前方後円墳で,埴輪・葺石を備えている。国造(くにのみやつこ)クラスの有力者の墓と考えられる。

-

暗越奈良街道

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 旧街道

日本の道100選にも選ばれている「暗峠奈良街道」は大阪と奈良を結ぶ王寺の幹線道路で、現在も国道308号線として現役の道路です。府県境の暗峠は、日本の峠100選に選ばれており、当時の面影をしのばせる石畳が今も敷かれています。峠付近には、ハイキングコースもあります。

-

高山城跡

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 城郭

中世生駒市北部の高山を治めて、南都を中心に活躍した「鷹山氏」が築いた山城で標高は約218mです。この城の縄張りは、丘陵の頂上に主郭があり、その東側から南西側に郭を配置して守りを固めていました。

-

内山永久寺跡

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 史跡

寺は永久2(西暦1114)年、鳥羽天皇の勅願により創建され、時の年号から永久寺と称されました。また、寺域が五鈷杵(ごこしよ)の形をし、内に山が一つあったので内山の名を冠して「内山永久寺」と称したといわれています。総院号は金剛乗院で阿弥陀如来を安置し、真言宗(古義派)に属しました。 藤原後期以降、多数の堂塔を要して栄えた名刹で、鎌倉時代や室町時代の古文書からその隆盛を伺うことができます。延元元(西暦1336)年には後醍醐天皇が吉野に遷幸する際に、一時立ち寄っています。 文禄4(西暦1595)年には豊臣秀吉から971石の寺領が与えられ、千石の法隆寺に匹敵する大寺となりました。 盛時には五町四方の境内地に五十余坊の伽藍を持ち、江戸時代末期までは上街道の浄国寺北側から永久寺西門に至る石畳まで、参詣者が絶えなかったそうです。 元治元(西暦1864)年、勤王派の絵師、冷泉為恭(れいぜいためちか)も一時、この寺に身を寄せていました。 明治維新の廃仏毀釈により、貴重な仏像・障壁画・仏画等が散逸し、西の日光といわれた豪華な堂坊も明治7年から9年までの間に礎石から瓦一枚に至るまで取り除かれ、本堂池だけが残りました。 現在は、山の辺の道に沿うことから、休憩場所として利用されています。

-

北山十八間戸

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 史跡

鎌倉時代に西大寺の僧忍性が造った救癩病棟で,現在の白壁の建物は,江戸時代の再建のものといわれる。

-

西山古墳

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 史跡

天理図書館西方にある。竪穴式石室といわれ、全長約190m。複雑な形状で3段になっている。

-

龍王山城跡

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 史跡

南北2箇所の城にわかれた別城一郭の構えで、中世山城の原形をよく残しており、大和を代表する中世城郭である。

-

崇神天皇陵

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 史跡

全長242mの前方後円墳が、深い緑の水をたたえた堀を持っている。陪塚といわれる4基の前方後円墳がその前方にある。行燈山古墳。

-

黒塚古墳

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 史跡

全長132mの前方後円墳。三角縁神獣鏡33面、刀剣や鉄鏃などの鉄製品や甲胄の副葬品が出土した。

-

景行天皇陵

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 史跡

3段に構築された前方後円墳で、全長300m周囲に1キロあまりの堀をめぐらし、陪塚が付近に点在している。

-

額田部窯跡

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 史跡

東西に並ぶ三つの窯跡があり,出土品から鎌倉時代の窯跡の遺跡と推定されている。

-

郡山城跡

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 史跡

天正8年(1580)、筒井順慶が築城を始め、天正13年には豊臣秀吉の弟・秀長が大和・紀伊・和泉3国の大守として百万石を持ってこの地に入封、社寺の礎石や石仏なども城石に使っての大増築を行なった。わずか6年間で秀長は病没、その後水野、松平、本多氏…と徳川譜代大名の居城となり、享保9年(1724)には柳沢吉保の子・吉里が甲府から入封、明治維新まで柳沢氏の居城となった。◎筒井順慶(1549-84)筒井生れ。興福寺の官符衆徒(僧兵の隊長格)順昭の子。松永久秀失脚のあと信長から大和を与えられ郡山城主となる。洞ケ峠の日和見武士の汚名は有名。◎羽柴秀長(1541〜91)安土桃山時代の武将。豊臣秀吉の異父弟。秀吉に従い1577年以降中国征討に参陣して戦功をたてる。1585年四国征討には秀吉の名代として出陣し、長宗我部元親を降し、その功によって所領に大和を与えられ大和国郡山城を居城とする。

-

元興寺塔跡

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 史跡

南都七大寺の一つ。今は本堂と塔跡のみ。

-

頭塔

奈良県 奈良・斑鳩・天理

- 史跡

人間の頭を埋めたといわれるが実際は国家安泰を祈って築いた土塔の跡と推定される。

奈良・斑鳩・天理の文化史跡・遺跡探し

奈良・斑鳩・天理で体験できる文化史跡・遺跡の店舗一覧です。

アソビュー!は、奈良・斑鳩・天理にて文化史跡・遺跡が体験できる場所を取り寄せ、価格、人気順、エリア、クーポン情報で検索・比較し、あなたにピッタリの奈良・斑鳩・天理で文化史跡・遺跡を体験できる企業をご紹介する、国内最大級のレジャー検索サイトです。記憶に残る経験をアソビュー!で体験し、新しい思い出を作りましょう!

アクティビティの予約、レジャーチケットの購入なら日本最大の遊びのマーケットプレイス「アソビュー!」にお任せ。パラグライダーやラフティングなどのアウトドア、陶芸体験などの文化体験、遊園地・水族館などのレジャー施設、日帰り温泉などを約15,000プランを比較・購入することができます。