大分県の文化史跡・遺跡 スポット 20選

-

熊野磨崖仏

大分県 中津・国東

- 史跡

鬼が一夜で築いたとされる石段を登った先に国指定の重要文化財の熊野磨崖仏があります。絶壁の右手に引き締まった表情の大日如来(約6.7m)、左手に微笑んでいるかのような不動明王(約8m)がそれぞれ刻まれているのですが、その姿あまりに自然で周囲の景色に溶け込んでいます。

-

杵築城

大分県 中津・国東

- 城郭

応永元年、木付氏四代頼直が築いた城で、江戸時代は松平氏が城主となった。昭和45年に3層の天守閣と築地塀が復元され、国東塔や五輪塔を集めて古代公園が造られている。天守閣内は刀剣類や甲冑類を展示する資料館となり、3階の天守閣からは市内を一望できる。一帯は城山公園として整備されている。

-

岩下コレクション

大分県 湯布院

- 史跡

大分県由布市にある博物館。オーナー自らが40年掛けて集めた貴重なバイクやクラシックカーをはじめ、昭和レトロな雰囲気を漂わせる様々なものが展示されている。世界のモーターサイクル歴史館では、世界に1台しかない「ドゥカティ・アポロ」や幻の名車「インディアン」など、貴重な車種を見ることができる。昭和レトロ館では、駄菓子屋や木造校舎をはじめ、床屋や町工場など、昭和の街並みを再現している。

-

中津城(奥平家歴史資料館)

大分県 中津・国東

- 城郭

城下町中津のシンボルとなっている中津城は、天正15年(1587)黒田孝高(如水)の築城に始まり、以後、細川、小笠原、奥平と城主が変わり、明治4年(1871)に廃藩を迎えた。現在の城は昭和39年5月に旧藩主の子孫奥平家十七代の当主、昌信氏によって再建されたもので、高さ23m(5階)5層の天守閣が新改され2階2層の櫓からなっている。天守閣は資料館として公開され、衣装、刀剣、陣道具、古文書など、奥平家所蔵の宝物が展示されている。城全体の地形が扇を開けた形に似ているので扇城とかいわれ満潮時は海水が内堀に入るので海城ともいわれた。◎黒田孝高(1546-1604)播磨生れ。安土桃山時代の武将。天正の初めより信長に属し、秀吉の参謀として各地に転戦、功あり。天正15年豊前6郡の地を賜う。17年退隠、如水と号す。◎細川忠興(1563-1645)(三斎)。丹後宮津より豊前中津に移封。子忠利に譲り退隠。忠利と共に肥後入国。和歌・蹴鞠・有職に通じ、茶道は利久の弟子。◎奥平昌高(1775-1855)五代中津藩主。寛政2年藩学「進修館」を創立。『蘭語訳選』や『中津バスタード辞書』など、いわゆる「中津辞書」を出版、洋学の発展に貢献。

-

臼杵石仏

大分県 大分

- 史跡

大分県臼杵市にある磨崖仏群。60余体で構成され、全国の摩崖仏のおよそ7割が臼杵に集うとされる。うち59体が1995年に磨崖仏として日本初、彫刻として九州初の国宝に指定された(後に2体が追加指定)。8月には松明で石仏を照らす「石仏火祭り」も催されるほか、2021年には9体の磨崖仏から“推し仏”に投票する「美仏総選挙2021」も開催され、大日如来坐像が最多得票に輝いた。東九州自動車道臼杵ICより車で5分。

-

青の洞門

大分県 中津・国東

- 史跡

菊池寛の「恩讐の彼方に」で有名。山国川本流に沿う樋田とのあいだは、競秀峰(きょうしゅうほう)の断崖がつらなり、鎖渡の難所といわれていた。享保のころ当地へきた僧禅海が、この危険な棧道を見て衝撃をうけ、仏者として大誓願をおこし洞門開削工事に取り掛かり、寛延3年(1750年)を中心に約30年の歳月をかけて完成したもので、削道の長さは約344m、うち隧道部分の延長が約144mである。但し、現在の洞門は、当時からは大きく変化しており、明治40年には、ほぼ現在の洞門に近い形状で大改修が行われた。旧道は、明り採り窓や、洞門の一部を残すのみであるが当時のノミの跡が残っている。

-

曲石仏

大分県 大分

- 史跡

石窟正面の壁に像高3mの釈迦如来像、入口の両側に多聞天、持国天を刻んでいる。(森岡小学校校門前にある浄水場から林の中の狭い道を70mほど下った石窟の中にあります。)

-

毛利空桑記念館・天勝堂

大分県 大分

- 史跡

尊王の教育者毛利空桑旧宅の天勝堂、塾跡の知来館の外に、史料や文献・遺品類がされている遺品館がある。遺品館の前の空桑思索の道には、2015年11月には「海舟・龍馬」の石造が建立されました。

-

豊後国分寺跡

大分県 大分

- 史跡

「国分寺」は、奈良時代、聖武天皇の発願により全国に建てられたお寺です。発掘調査により、現在も残る礎石により、七重塔、金堂などの荘厳な建物が建ち並んでいたことがわかりました。当時の事域跡の一部が史跡公園として整備され、隣には大分市歴史資料館が建っています。

-

府内城址

大分県 大分

- 史跡

通称、荷揚城。慶長2年(1597)に福原直高が大分川河口近くに築城を始めました。しかし、わずか1か月で改易となり、早川長敏に代わった。同6年に竹中重利が入って増築し、それを機会に、それまでの荷揚城の城名を府内城と改めました。このあと、寛永11年(1634)に日根野吉明が、万治元年(1658)に松平忠昭が城主となり、日根野・松平氏の時代が続いた。白雉城ともいいます。現在は、石垣・土塀、橋などが補修・整備されて公園となっています。県指定史跡。

-

脇蘭室の墓

大分県 大分

- 史跡

江戸時代の教育者。日出町生れ。三浦梅園門下。肥後領鶴崎(大分市)定詰藩士の子弟教導方になる。高弟に帆足万里・毛利空桑らが現れる。鶴崎の寺司の共同墓地にあります。

-

千代丸古墳

大分県 大分

- 史跡

石室は南に開口部(入口)をもつ横穴式石室で羨道(奥室までの道)と玄室(奥室)とからなっています。装飾古墳の代表的なもの。

-

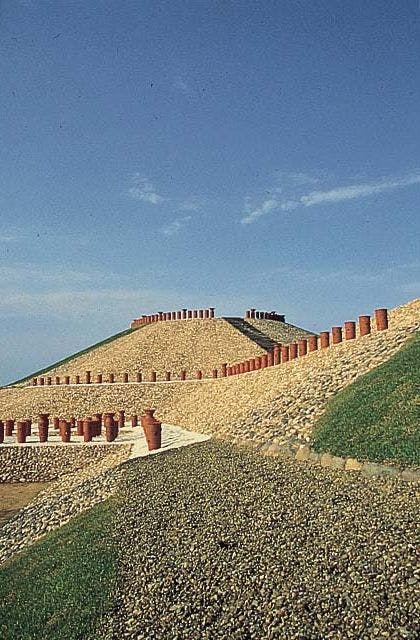

亀塚古墳公園

大分県 大分

- 史跡

大分県内最大級の前方後円墳。ガイダンス施設として「海部古墳資料館」で開設しています。「亀塚古墳公園」では、古代より畿内と深いつながりのあった「海部の民」に思いをはせ、毎年10月の中下旬の日曜日に古墳時代の儀式を再現する「海部のまつり」が催されます。

-

大分元町石仏

大分県 大分

- 史跡

市街の南、上野丘台地東端の岩壁に刻まれた5体の石仏。本尊の薬師如来は像高3.075m、平安初期の作と推定され、力強く彫られた端正な姿が印象的。その左右にある多聞天・不動明王などは風化が激しい。国指定史跡。

-

高瀬石仏

大分県 大分

- 史跡

大分川の支流、七瀬川に架かる七力橋を渡って5分のところにある。本尊の大日如来像を中心に馬頭観音・大威徳明王などが並ぶ。平安時代末期の12世紀中ごろの作と推定され、彩色が鮮やかに残る。

-

岩屋寺石仏

大分県 大分

- 史跡

大分元町石仏の西南約600m、龍ヶ鼻付近の崖にあります。 大分元町石仏同様に凝灰岩質で、特に岩質があらく、永年の風雨のため、腹部から脚部に下る程侵食がはなはだしく、すでに輪郭をとどめていない像も少なくありません。 全部で十七体の磨崖仏から構成され、中央にあるひときわ大きな如来坐像(推定)をはさんで、向かって右側には十一面観音菩薩立像など六像が並びます。向かって左側には、不動明王立像など十像が掘り出されています。

-

日田往還(日田街道)

大分県 日田・天ヶ瀬・耶馬渓

- 旧街道

日田街道とも呼ばれる。江戸時代に九州6ヵ国の天領を統括する為に整備された街道。

-

伏木峠

大分県 日田・天ヶ瀬・耶馬渓

- 旧街道

日田市大字花月にある、標高400mほどの峠。日田と中津を結ぶ中津街道上で、一番の難路と言われている。江戸時代に敷かれた石畳が今も残っている。現在は峠の南側に国道212号線が奥耶馬トンネルを通っている。

-

穴観音古墳

大分県 日田・天ヶ瀬・耶馬渓

- 史跡

横穴式石室をもつ装飾古墳。見学希望者は、事前に連絡のこと。

-

咸宜園跡

大分県 日田・天ヶ瀬・耶馬渓

- 史跡

日田出身の儒学者広瀬淡窓が、1817(文化14)年に漢学塾を開いた所。高野長英・大村益次郎をはじめ、門下生は4617人にも及んだ。現在は、淡窓の旧宅秋風庵、思索のための部屋だった遠思楼が残る。日本遺産に認定。

大分県の文化史跡・遺跡探し

大分県で体験できる文化史跡・遺跡の店舗一覧です。

アソビュー!は、大分県にて文化史跡・遺跡が体験できる場所を取り寄せ、価格、人気順、エリア、クーポン情報で検索・比較し、あなたにピッタリの大分県で文化史跡・遺跡を体験できる企業をご紹介する、国内最大級のレジャー検索サイトです。記憶に残る経験をアソビュー!で体験し、新しい思い出を作りましょう!

アクティビティの予約、レジャーチケットの購入なら日本最大の遊びのマーケットプレイス「アソビュー!」にお任せ。パラグライダーやラフティングなどのアウトドア、陶芸体験などの文化体験、遊園地・水族館などのレジャー施設、日帰り温泉などを約15,000プランを比較・購入することができます。