多古町(香取郡)のレジャー・遊び・体験 スポット 20選

-

ふるさと多古町あじさい祭り

千葉県 九十九里・銚子

- お祭り

栗山川沿いのあじさいが初夏に彩りを添える6月に『第41回ふるさと多古町あじさい祭り』を開催します! 6/1には、プレイベントとして旧車展示会『TAKOヒストリックカーフェスティバル』を開催。 6/7~15は『あじさいウィーク』として、さっぱ舟遊覧やレンタサイクルの無料貸出しを行います。 6/15の『あじさい祭り』では、テント・キッチンカーの物品販売をはじめ、多古米・お菓子投げを行う「五穀豊穣式典」スリル満点のアトラクション「竹コースター」、豪華賞品が当たる「お楽しみ抽選会」など、楽しいイベントが盛りだくさん!家族みんなで観て、食べて、楽しもう!

-

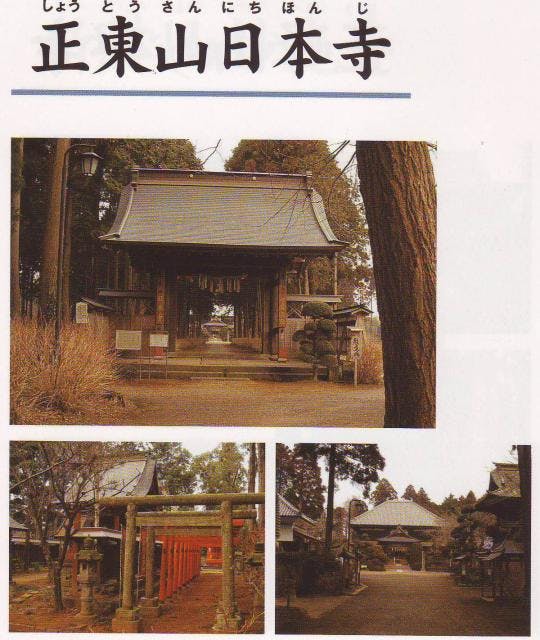

正東山日本寺

千葉県 九十九里・銚子

- お寺・寺院・仏閣

『300年続いた学僧たちの学舎』正東山日本寺は、中山法華経寺(千葉県市川市)の三世日祐上人が元応元年(1319)に開基した日蓮宗の古刹。仏教史上有名な壇林(学校)のある寺として知られ、全国から学僧たちが集まり、この地で学びました。「寺院明細帳」には、天正15年(1587)日圓師が創立し、日蓮宗の僧の学校としては明治5年(1872)まで続き、明治8年(1875)から寺院になったと記されている。280余年の間全国から学僧を集め、常時500人程が在学していたといわれ、東西に隣接する2つの集落に学僧の寮が37棟、境内の教育施設の建物は80棟に及んだという。檀林と呼ばれた教育の場が廃止され、一山として住職が住む明治24年(1891)までの無住職時代にほとんどの施設は失われ、檀林時代の面影を伝える物は次のとおりである。承応2年(1653)建築の経蔵、元禄10年(1697)建築の妙見社、享和3年(1803)建築の鐘楼、本阿弥陀光悦書の偏額の懸る山門。

-

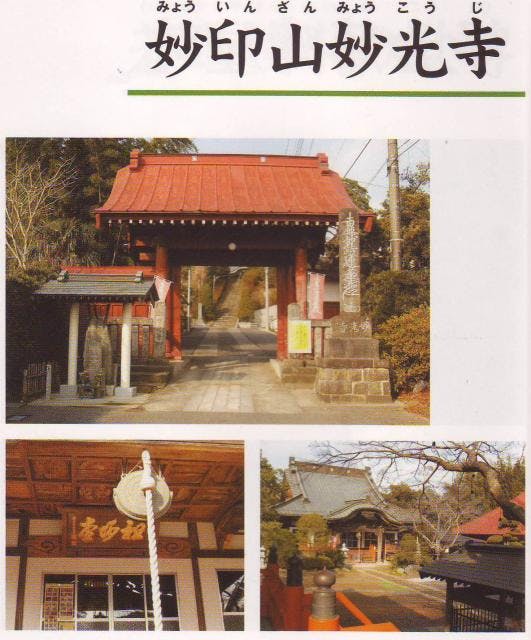

妙印山妙光寺

千葉県 九十九里・銚子

- お寺・寺院・仏閣

祖師堂本尊は「肉鬚祖師」といわれる日蓮像。寺宝も多い。妙印山妙光寺は、400〜500の檀家を有し、多古音頭にも歌われる多古町最大の日蓮宗の寺院。弘安中期に日蓮上人の高弟日朝が創建したと伝えられています。妙光寺は多古居射のほか島、唐竹にもありますが、いずれも日朝によるものと伝えられ、これらを下総三妙寺と称します。もともとは、染井原、小井戸の付近にあり、のちに居射に移ったと言われています。多古由来記には、寛永4年(1627)に江戸谷中(現:文京区)の報恩寺の堂を移して寺堂としたそうで、現在の堂は享保14年(1729)の建立と記されています。元禄4年(1691)には水戸光圀が参詣。宝暦4年(1754)になると葵の紋章を使うことを許されました。山門前大題目塔は宝暦9年(1759)、大常夜燈は寛永2年(1849)の建立と、いずれも長い時間を経てきた貴重なものです。昭和35年には大原内の妙見堂から中世、多古地方を支配した千葉氏一族の守護神である妙見像が移されました。兜をいただき、甲冑をつけて刀印を結ぶ勇ましい武装形で、目を大きくこらした形相は力強さを感じさせます。

-

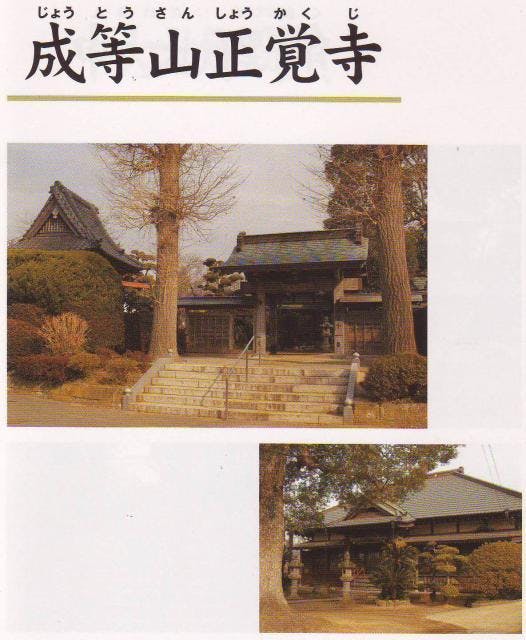

成等山正覚寺

千葉県 九十九里・銚子

- お寺・寺院・仏閣

『禁教の歴史をくぐってきた不受不施派』成等山正覚寺は日蓮宗不受不施派の寺。不受不施派はキリシタンとともに江戸幕府から弾圧されるという受難の歴史を持つ宗派で、寛文5年(1665)から明治9年までのあいだ、表向き寺を持つことができませんでした。このため禁教がとけ公に認められるようになると、本覚山妙光寺(約700年前に日朝により開山された)を買い受け、新たに正覚寺として発足しました。不受不施とは、僧にあっては法華経を信じない者からの布施・供養を受けず、法も施さない。また信者にあっては法華経を信じない僧には布施・供養を施さず、その教えも受けないというもの。正覚寺のある島地区の住民は、幕府の弾圧を受けながらも大半が不受布施の信仰を続けました。家の天井裏などにかくれ部屋をつくり、取りしまりの目を逃れながらここにかくれ集まって教義を語り信仰を確かめあったといいます。

-

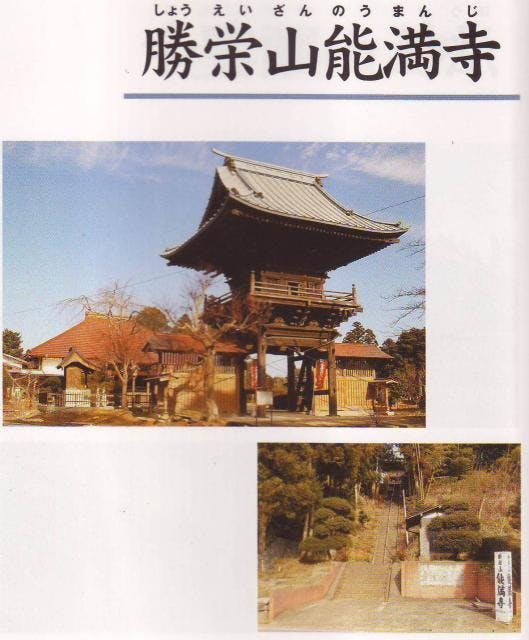

勝栄山能満寺

千葉県 九十九里・銚子

- お寺・寺院・仏閣

『村人たちによる建立の鐘楼門』勝栄山能満寺は、釈迦牟尼仏を本尊にまつる日蓮宗の寺院です。安房賀茂村の日運寺と同山一寺で、賀茂村に日運寺を開いた勝栄院日運が後年隠居所として、松崎の地に建てたと伝えられています。延宝8年(1680)に日運寺から独立し、能満寺となりました。石段上にそびえる鐘楼門は、天保9年(1838)に村人たちによって建立されたものです。過去帳によれば、日運は安房里見一門の筆頭正木大膳、すなわち上総大多喜城主である正木久太郎時茂のこと。時茂は日明上人に師事し剃髪し、日運と号したそうです。能満寺境内には、日運・日明の碑もあります。

-

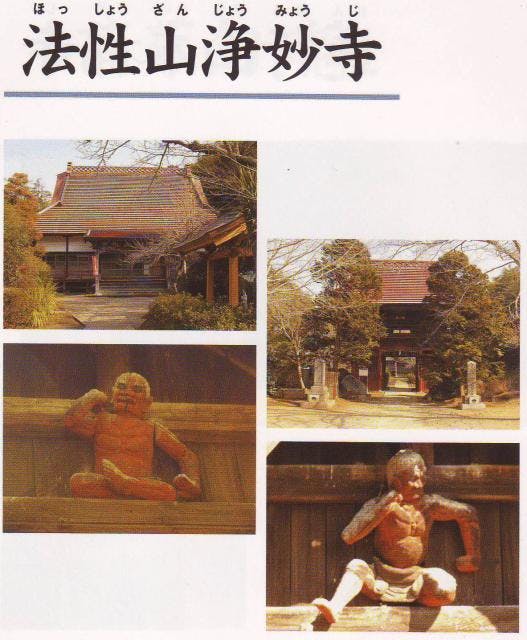

法性山浄妙寺

千葉県 九十九里・銚子

- お寺・寺院・仏閣

『1200年の時を経た多古町最古の寺』法性山浄妙寺は天平宝字年間(757〜764)の創建と伝えられる多古町最古の寺です。もとは律宗の寺院であったのが真言宗となり、貞和2年(1346)日祐によって日蓮宗に改宗され、釈迦仏を本尊とする日蓮宗寺院として現在にいたっています。天正5年(1577)には多古城主牛尾胤沖の制礼があり、天正19年(1591)には徳川家康から寺領12石の寄進を受け、そののち歴代将軍から朱印状を賜りました。 山門に掲げられた扁額の「法性山」の文字は、寛保2年(1743)京都宝鏡寺の本覚院宮古稀の筆によるもの。 また寺を守護する一対の金剛力士像(仁王尊)と仁王門は宝暦十二年(1762)の造建立で、当時の記録によれば仁王尊の身長は六尺三寸、制作代金は二十六両三分であったそうです。

-

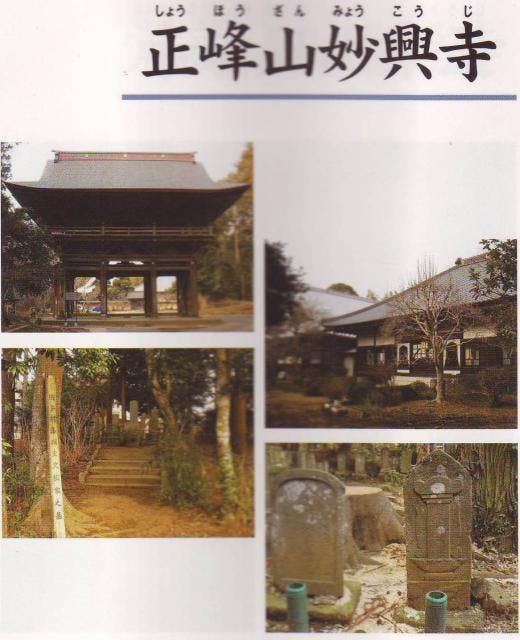

正峰山妙興寺

千葉県 九十九里・銚子

- お寺・寺院・仏閣

『歴史の重さを感じさせる名刹、峰の寺』寺域に本堂、山門、鐘楼などが建ち並び歴史の重さを感じさせる名刹、正峰山妙興寺。日蓮上人の直弟子、中老日辨によって正安2年(1300)年に創建されました。二世日忍の時に現在の峰の地に移り、山号を正峰山と改めて以降、通称「峯の寺」と呼ばれています。威風堂々たる構えの山門は明和2年(1765)、三世日精の代に建てられ、多古藩主の定紋が附されています。寺には、弘安2年(1279)に日辨に与えた日蓮直筆の曼陀羅、立正安国論草稿のほか、日辨御持扇地紙、日祐・日尊・日親の曼陀羅、正木大膳時茂、原胤栄の制札など、多数の寺宝が所蔵されています。また寺内には、多古藩主久松氏の墓地、演劇で有名な「鏡山おはつ」のモデルとされる忠婢さつの墓があります。

-

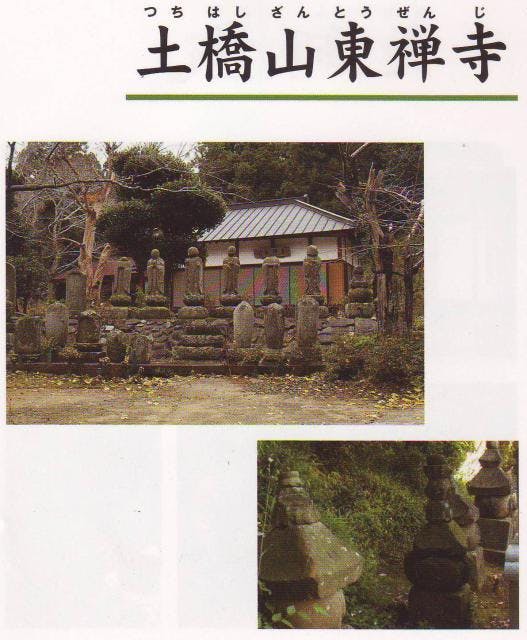

土橋山東禅寺

千葉県 九十九里・銚子

- お寺・寺院・仏閣

真言宗室生寺派の寺である。由緒書はないが、かつてあった梵鐘に天平年中(729〜747)鑑真創建と刻字されていたという。また、金沢文庫(横浜市)文書により本如房湛睿律師(1271〜1346)が当寺の長老であったことが立証され、更に「鎌倉大草紙」等多くの史書に、この寺で康正元年(1455)千葉氏16代胤直一族が自刃したと記されていることから、左手奥の墓地に建つ7基の千葉氏供養塔へは、多くの地方史研究家が訪れている。このあたり一帯が土橋城域であったと今も語り継がれている。

-

熊野山千手院観音寺

千葉県 九十九里・銚子

- お寺・寺院・仏閣

真言宗智山派の寺である。寺の文書の「観音寺什帳」に「往昔相馬小太郎一族菅井対馬守主従十二人芝山台ニ落着而・・・・・」と村の歴史を記し、また、村には各屋敷の内に湧水池と一枚の板碑を保存していた家が五軒あった。これも昔の血縁集団の名残であろう。

-

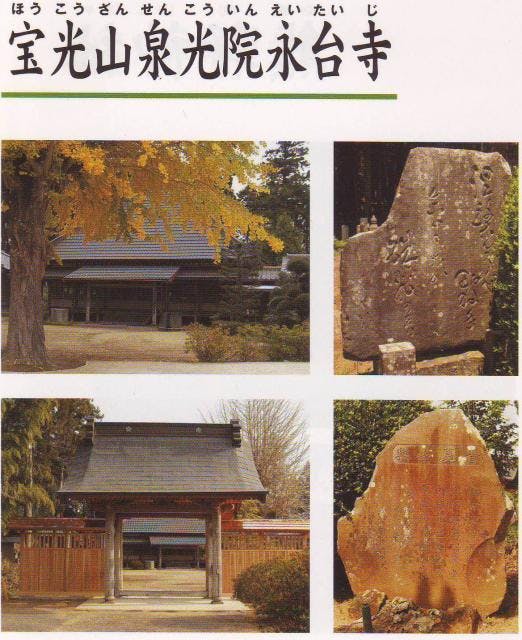

宝光山泉光院永台寺

千葉県 九十九里・銚子

- お寺・寺院・仏閣

真言宗智山派の寺である。寺伝には文永7年(1270)法印定恵開山と記されていて、本堂棟礼に延宝4年(1676)とあって、まれに見る建築年のはっきりとした建物である。そして境内には私塾の顕彰碑と並んで、俳句隆昌の時代を偲ばせる芭蕉の句碑がある。「涅槃会や皺手会する数珠の音」 むせ越 弘化4年(1847)これに並んで、「咲てさえ淋しきものよ苔の花」 竹茂 安政2年(1855)がある。

-

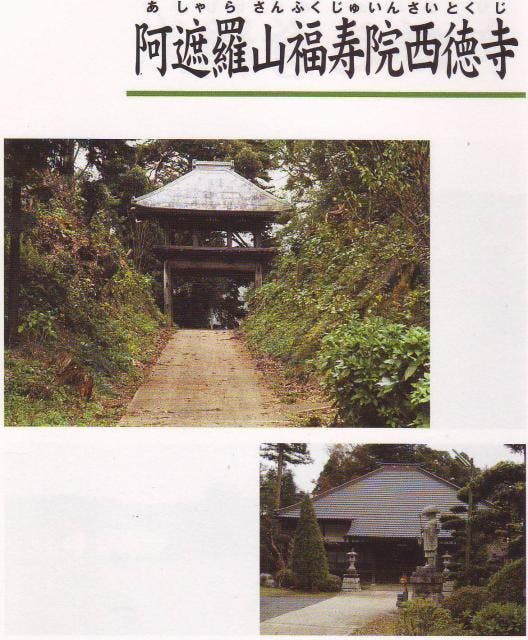

阿遮羅山福寿院西徳寺

千葉県 九十九里・銚子

- お寺・寺院・仏閣

真言宗室生寺派の寺である。この村は、文明年間(1469〜1486)には千葉氏の一族木内七郎正胤の居城であったとする一文が伝えられていて、村人の住いはこの城跡の上に作られている。山門のあたりの佇まいは、それを裏付けるようである。そして町内でも数少ない「大般若経」を所蔵している。

-

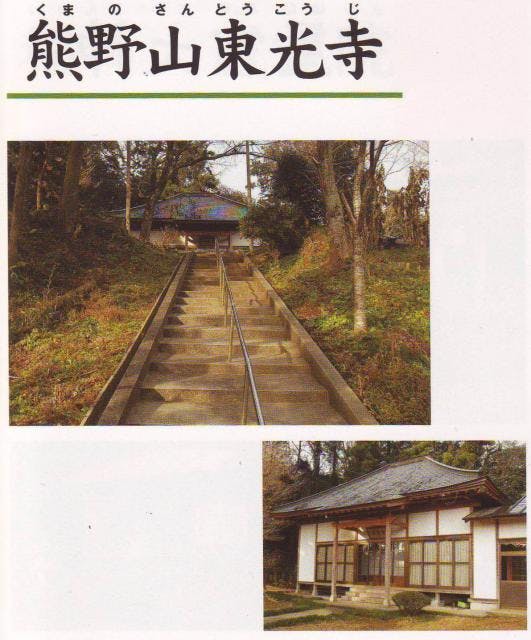

熊野山東光寺

千葉県 九十九里・銚子

- お寺・寺院・仏閣

真言宗智山派の寺である。縁起を伝えるものは寺にはなかったが、村の穴沢家の古文書によると、同家は松子城(成田市(旧大栄町))主大須賀氏の家臣であったが、落城の時逃れてきて村に住み、丹波守常久の代の文禄2年(1593)に祈願所として建立したと記されている。現在の建物は近年新築されたものである。

-

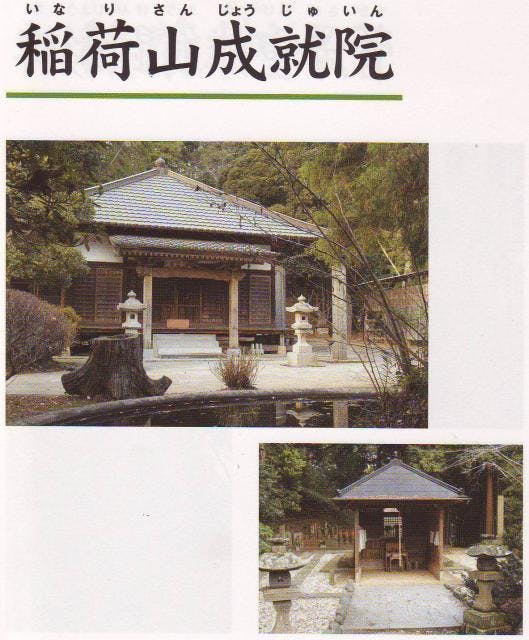

稲荷山成就院

千葉県 九十九里・銚子

- お寺・寺院・仏閣

真言宗智山派の寺である。寺の名前より木食様のほうが有名で、中興の祖である神崎町小松出身の俊弁和尚(1667〜1737)が、木食修行の後、信者の安産子育てを誓願して、自ら作った石室に入り、即身成仏された聖域である。裏のナンジャモンジャの木皮は安産の護符ともいわれている。

-

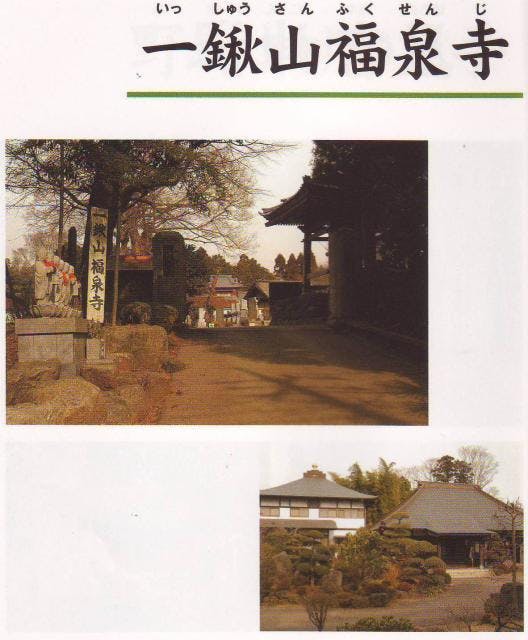

一鍬山福泉寺

千葉県 九十九里・銚子

- お寺・寺院・仏閣

多古町内で唯一の禅宗(曹洞宗)の寺である。由緒については、「過去帳」の冒頭に「前永平長興五世当寺開山南渓用浦大和尚元和九年(1623)示寂・・・・・」と記されている。この寺は大正9年、当時の住職竹内道拙師が、少年更正事業を興し、星華学院の前身を創った。また近年では「山びこ学校」の無着成恭氏が住職だったことで広く知られている。

-

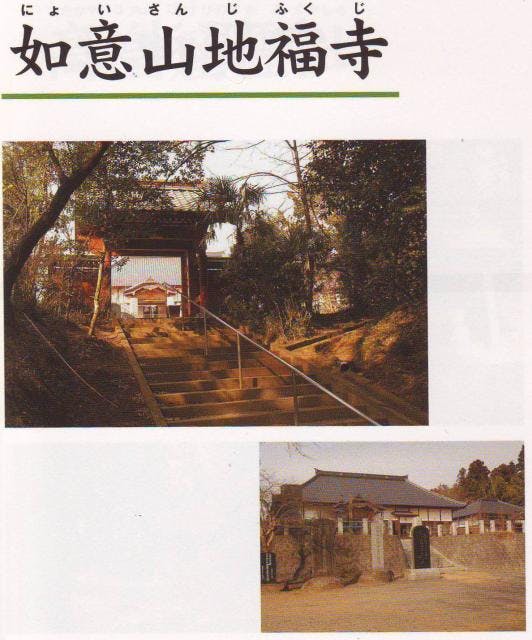

如意山地福寺

千葉県 九十九里・銚子

- お寺・寺院・仏閣

真言宗の寺である。由緒について、一説にはこの村の飯塚家に生まれて武芸の道の「香取神道流」を創った飯笹長威斉家直(1387〜1488)が菩提寺として創建したものと言われる。そのことを証明するように、「過去帳」の冒頭に「神刀流元祖伊賀守平長栄飯笹地福寺を草創す」と記されている。

-

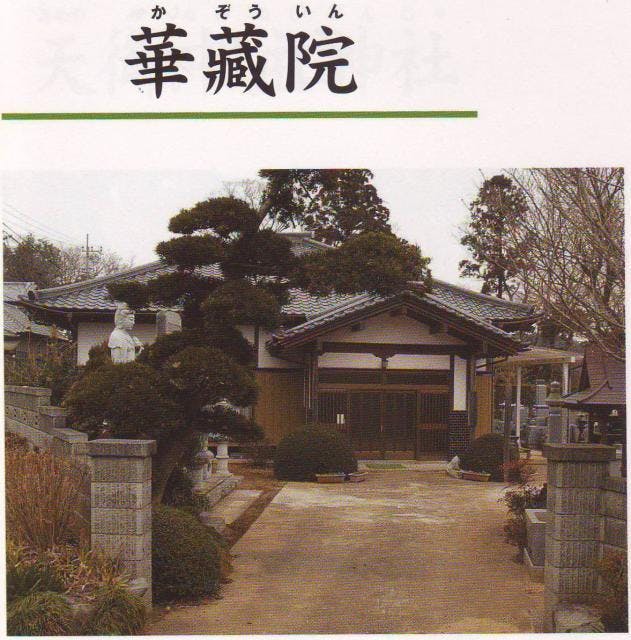

華藏院

千葉県 九十九里・銚子

- お寺・寺院・仏閣

真言宗の寺である。由緒について、「寺社台帳」には不詳とされている。しかし古い寺らしく、明治の初めには一時小学校として使用されたり、大正に入っては旧東佐野村の満福寺を合併するなどの変遷はあったが、法燈は絶えることなく、今も月に一度三十三年忌を過ぎた祖先の霊を供養する「百万遍」が行われている。

-

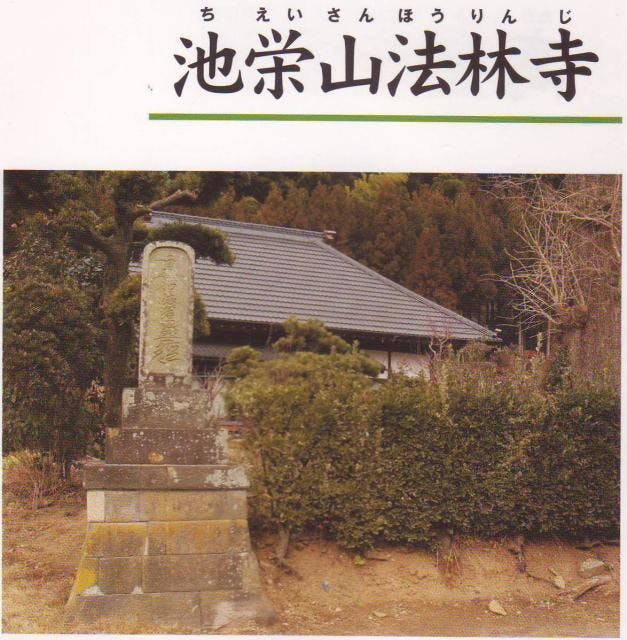

池栄山法林寺

千葉県 九十九里・銚子

- お寺・寺院・仏閣

日蓮宗の寺である。由緒について、「法林寺由緒」には、延元3年(1338)日祐聖人により日蓮宗に改宗したとある。もとよりこの村は遠い歴史を伝える村で「愛子塚」の上にあった石碑の断片には延応2年(1240)と刻字されているなど、当然寺にも日蓮宗以前の宗派があったと思えるが、不受不施派信者の多いことから、寺の歴史は埋もれてしまったのではないか。

-

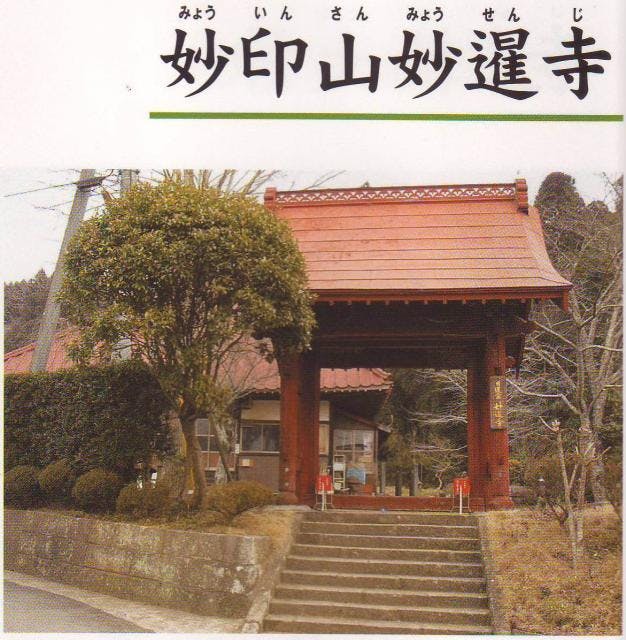

妙印山妙暹寺

千葉県 九十九里・銚子

- お寺・寺院・仏閣

日蓮宗の寺である。由緒について、「寺社台帳」には不詳と記されている。しかし、昔この寺の近所にあって、現在居射にある妙光寺日朝上人開山の日朝上人が隠居寺として建てた寺で、そのため両寺ともに開山日朝上人で、山号も同じく妙印山となっている。

-

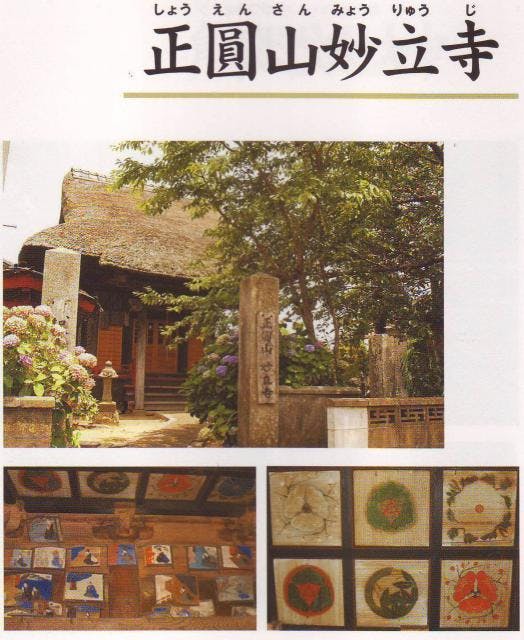

正圓山妙立寺

千葉県 九十九里・銚子

- お寺・寺院・仏閣

日蓮宗の寺である。由緒について、「社寺台帳」には、元禄2年(1689)創立と記されている。そして語り伝えによると、本尊は今でも地名に残る釈迦台から出土したという。幕末から近年まで、幼児の夜泣き、虫封じにご利益があると多勢の信者が訪れ、その名残りは多くの絵馬に見られる。堂内の天井絵も、時代を忘れさせる鮮やかな色を見せている。

-

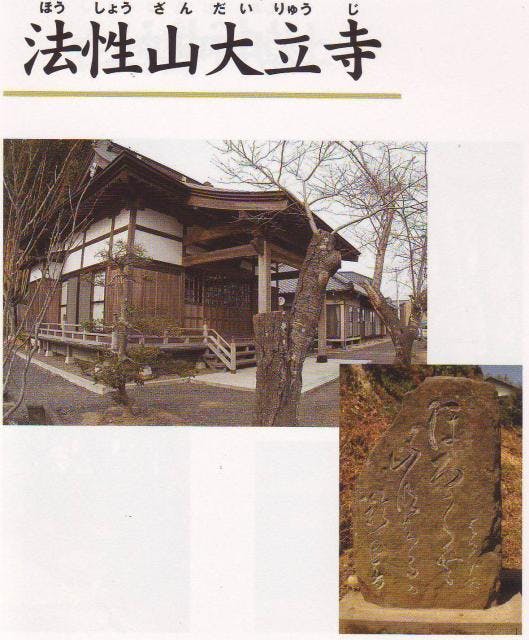

法性山大立寺

千葉県 九十九里・銚子

- お寺・寺院・仏閣

日蓮宗の寺である。由緒について、「社寺台帳」には、天文23年(1554)創立とあり、寺伝には、多古城主牛尾胤仲公三男が宝永4年(1707)、真言宗から日蓮宗に改宗し、名も日意と改めて開山と書かれている。そして本堂裏の池畔に、村の俳人で百川と号した山辺八郎左衛門が、天保6年(1835)に建てた芭蕉の句碑がある。「ほろほろと 山吹ちる耶 瀧の音」 むせ越 「ちるものと 思へば花に なみだか那」 百川

多古町(香取郡)のレジャー探し

多古町(香取郡)で体験できる店舗一覧です。

アソビュー!は、多古町(香取郡)にて体験できる場所を取り寄せ、価格、人気順、エリア、クーポン情報で検索・比較し、あなたにピッタリの多古町(香取郡)で体験できる企業をご紹介する、国内最大級のレジャー検索サイトです。記憶に残る経験をアソビュー!で体験し、新しい思い出を作りましょう!

アクティビティの予約、レジャーチケットの購入なら日本最大の遊びのマーケットプレイス「アソビュー!」にお任せ。パラグライダーやラフティングなどのアウトドア、陶芸体験などの文化体験、遊園地・水族館などのレジャー施設、日帰り温泉などを約15,000プランを比較・購入することができます。