サントリー美術館の企画展を徹底紹介

「見る」を楽しむ企画展『ざわつく日本美術』

サントリー美術館は常設展示を行わず、11人の学芸員による趣向を凝らした企画展を年間およそ6回開催しています。そのハイセンスな切り口は、アートファンならずとも気になる存在です。

今回は2021年7月14日(水)から8月29日(日)まで開催されている、サントリー美術館の開館60周年を記念した企画展『ざわつく日本美術』の模様をお伝えします。

本展はサントリー美術館の収蔵作品を、心がざわつくような展示方法で紹介することで、その魅力を気軽に味わってもらおうというもの。気軽とはいえども、展示される作品は、国宝や重要文化財に指定されている名品なども多数登場し、見応えのある展示となっています。

『プロローグ』

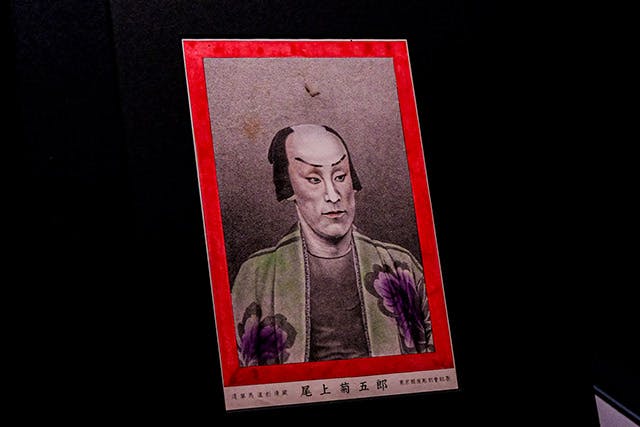

プロローグに登場するのは、人気歌舞伎役者の五代目・尾上菊五郎を描いた、明治初期の役者絵。写真とも絵とも思えない不気味なほどのリアルさに早くもざわつきを感じます。

ざらついた版面に写真を基に絵付けをする当時の最新技術、「砂目石版」の手法を採用した作品です。ところが当時の役者絵は、“省略の美”を追求した浮世絵が主流。時代を先取りしすぎてしまったのか、明治初期の人々には今ひとつウケなかったのだとか。

第1章『うらうらする』

普段は正面から鑑賞する作品も、“裏の顔”に注目すれば新しい発見があるかもしれません。『多賀社参詣曼荼羅』(たがしゃさんけいまんだら)は、現在の滋賀県にある多賀大社への参拝を案内する絵図。室町時代に作られた一枚絵ですが、後の時代に屏風に改装されたと考えられています。

屏風の裏には一般的に鳥襷文などの柄物の和紙が貼られますが、『多賀社参詣曼荼羅』の裏に回ると、7枚の書画がコラージュされていることがわかります。大道芸人の絵や僧侶の書など、表の絵との関連性は不明ですが、「屏風は裏側も楽しみたい」という、改変者の心意気が伝わってきます。

筆や墨などの文房具を収める硯箱。絵柄には古典文学にちなんだモチーフを取り入れたものも多かったそうです。この『野々宮蒔絵硯箱』に描かれるのは、紫式部『源氏物語』の一場面です。

蓋には秋の野原と御所車が描かれていますが、乗っている人物まではわかりません。ですが、源氏物語を読んだことがある人が蓋の裏側を見れば、描かれた“黒木の鳥居”や“小柴垣” から光源氏が六条御息所を野々宮に訪ねた場面だと気がつきます。古典好きをニヤリとさせるような謎解きが仕掛けられているわけです。

第2章『ちょきちょきする』

美術品は時に、ちょきちょきと切断されてしまうことがあります。ここでは、絵巻から掛軸へ、屛風から額装へなど、製作時とは違った姿に改変されたと考えられる作品を紹介。制作当時の様子を思わせるレイアウトを取り入れながら、切断した人の思いや背景に触れます。

扇を手に舞いを踊る6人の女性を描いた『舞踊図』は、現在では1枚ずつ額装されていますが、制作当時は全てがつながった一隻の屛風だったと考えられています。

屏風の上で女性たちは、リズミカルに踊って見えるよう配置されていたはず。しかし切り離された現代では、彼女らがどう並んで舞っていたかは想像するしかありません。

こちらは甲冑などに使われる、染革の断片を貼ったスクラップブックのようなもの。江戸時代には古い武具や甲冑が文化財として身分を問わず注目されるようになり、実物から切り取ったり、復元したりして染革の見本帖作りが盛んになったのだとか。よく見ると、“勝ち虫”といわれたトンボなど、武士に好まれるモチーフを見つけることができます。

第3章『じろじろする』

“よく見ること”は美術鑑賞の基本と言えます。名品と呼ばれる美術品には、肉眼では見逃してしまいそうな細部にまで造り手の思いが行き渡っているため、すみずみまで眺めていたくなるもの。このコーナーでは、じろじろ見ることで思いがけない発見ができそうな作品が登場します。

武家女性の夏の正装である腰巻きに、宝珠や打出小槌、宝袋や七宝といった様々な宝物を刺繍した『茶練緯地宝尽模様腰巻』。それぞれの刺繍は1つ約3cmほどですが、宝袋にはさらに立ち雛が縫われるなど、見れば見るほどその細工の緻密さに驚かされます。

説相箱と呼ばれる、仏教の法会(式典)に使う品物を収める箱の『鍍金龍文螺鈿説相箱』。仏法を守護する龍や、仏教のシンボルの一つである蓮華を模した金具の緻密さに目を奪われます。

虫眼鏡を通して覗いてみると、金属を輪繋ぎで透かし彫りした空間に、美しい貝のかけらを敷き詰めた螺鈿細工が施されていることがわかります。じろじろと覗き込むことで、オーロラのような輝きの秘密が解き明かされます。